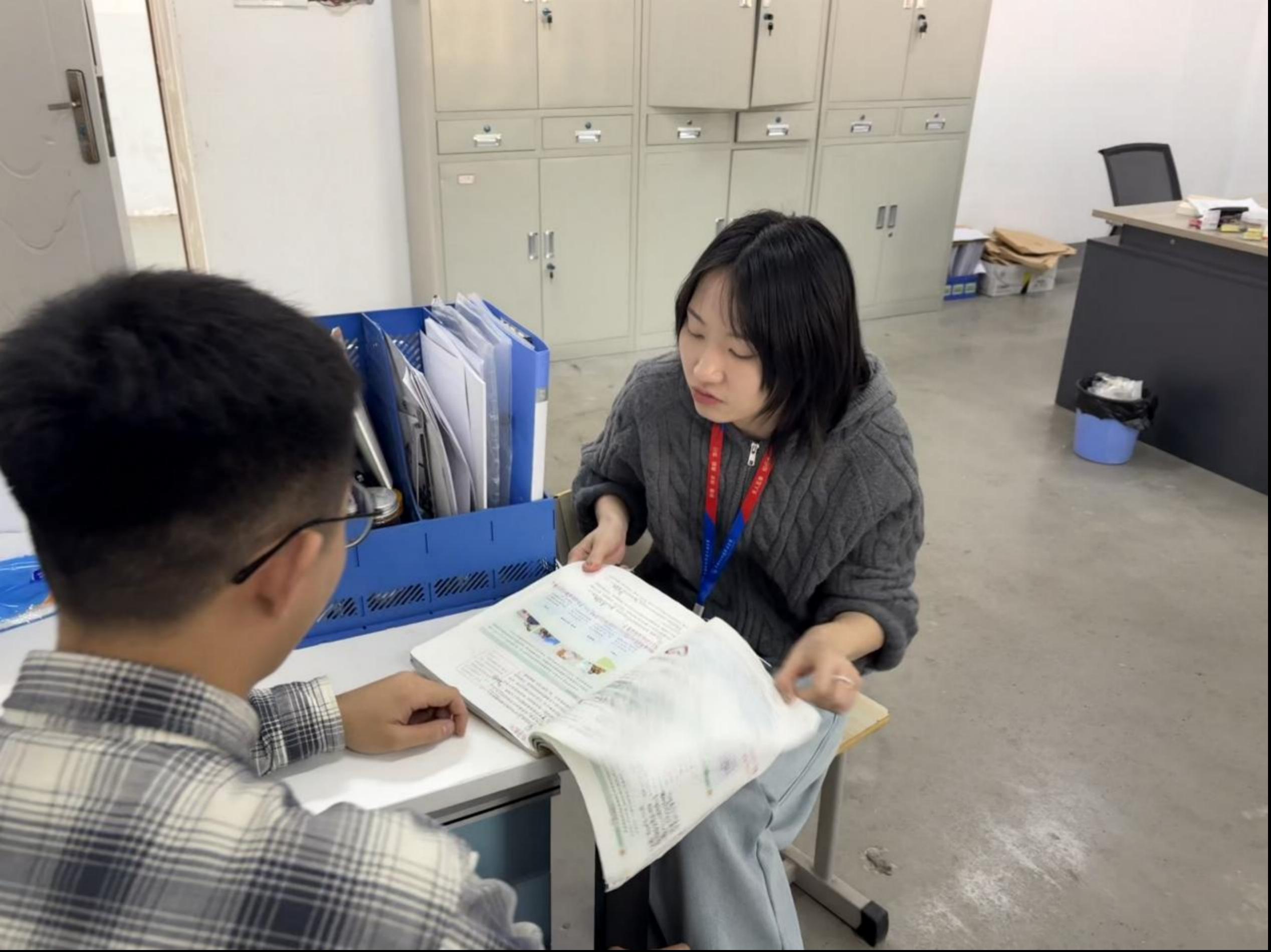

为深入贯彻党的二十大四中全会精神,落实新时代思政课改革创新要求,进一步提升马克思主义学院教师教学实效,2025年3月26日下午,马克思主义学院毛中特教研室职业道德与法治课程组组织召开专题备课会,聚焦第六课《提升职业道德境界》与第七课《中国特色社会主义法治道路》的教学设计与实践。会议由教研室主备人雷心怡老师主持,钟鹏程老师等参与研讨。

首先由主备人雷心怡老师作备课展示,雷心怡老师围绕第六课和第七课的核心内容进行教学思路分享。对于第六课《提升职业道德境界》,雷老师以“理论与实践结合”为主线,提出三个关键问题:1. 职业道德的时代内涵是什么?结合当前社会发展需求,分析职业道德在新时代的具体体现,如工匠精神、责任意识等。需引导学生理解职业道德不仅是个人修养,更是社会和谐发展的基础。2. 如何实现职业道德的内化与外化?通过案例教学(如行业模范事迹),探讨职业道德从认知到实践的转化路径,强调知行合一的教学目标。3. 职业道德与社会主义核心价值观的关联性?梳理职业道德与“敬业”“诚信”等价值观的内在联系,引导学生树立正确的职业价值观。针对第七课《中国特色社会主义法治道路》 雷老师以“法治中国建设的特色与优势”为切入点,设计以下教学模块:1. 中国特色社会主义法治道路的历史必然性。从近代中国法治探索的历程出发,阐明中国共产党领导法治建设的必然逻辑,对比西方法治模式的局限性。2. 中国特色社会主义法治道路的核心要义。重点解读“党的领导”“人民主体地位”“依法治国有机统一”三大原则,结合宪法条文和典型案例强化理解。3. 中国特色社会主义法治实践中的青年责任。联系学生生活实际,探讨青年在法治社会中的角色,如守法意识培养、参与基层治理等,增强教学现实意义。

钟鹏程老师针对雷心怡老师的备课思路提出建议:1.第六课需强化案例的贴近性,建议选取“90后”“00后”青年职业榜样案例,增强学生的代入感,避免理论讲解过于抽象。2.第七课应简化历史脉络梳理。鉴于前期课程已涉及法治史内容,可适当压缩历史背景部分,重点突出新时代法治成就与创新。3.两课衔接需自然,建议在第六课结尾引入“职业道德与法治素养的互补性”,为第七课做好铺垫,形成逻辑闭环。

本次备课会通过主备人系统展示、集体研讨优化,明确了第六课与第七课的教学重点与实践路径。与会教师一致认为,以问题为导向的教学设计能够有效激发学生思辨能力,而案例与理论的结合则有助于深化课程思政的育人实效。后续将进一步完善教案细节,确保课程内容精准传递新时代职业道德与法治精神的核心要义。